跑步作为一项常见的有氧运动,不仅能提高心肺功能、促进新陈代谢,还能有效帮助减脂、塑形,增强体能。然而,要想最大化跑步带来的运动效果,跑步的运动强度和训练安排尤为重要。本文将从科学角度解析跑步运动强度,并探讨如何合理安排运动强度,以提升运动效果。文章将从以下四个方面进行详细探讨:1)跑步运动强度的定义与分类;2)跑步强度对身体的生理影响;3)跑步强度如何影响训练效果;4)如何根据个人情况合理安排跑步强度。在这些方面的讲解基础上,文章还会结合实际案例,帮助读者更好地理解如何通过科学的训练安排,提高跑步的运动效果。

1、跑步运动强度的定义与分类

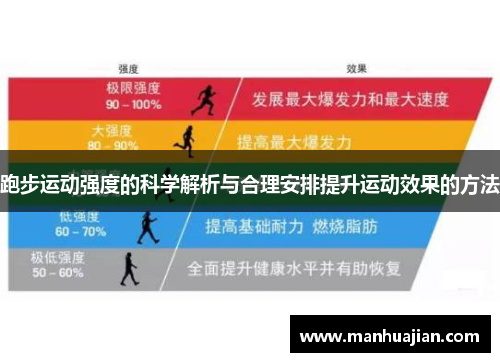

跑步的运动强度可以简单理解为在跑步过程中,身体所承受的负荷大小。科学的定义通常通过心率、速度、跑步时的呼吸频率以及感知的运动强度来量化。运动生理学研究表明,运动强度对人体的刺激作用呈现出明显的梯度,通常分为低强度、中强度和高强度三个层次。低强度跑步一般指的是心率保持在最大心率的50%-60%的强度,这种强度适合初学者或进行恢复性训练的人群。中强度跑步则对应心率在60%-75%之间,适合提升有氧能力的训练。高强度跑步的心率通常在75%-85%或更高,适合高效提升跑步速度、耐力的训练。

根据运动强度不同,跑步的目的和训练目标也有所不同。低强度跑步主要是通过长时间的慢跑来促进脂肪燃烧,并改善心血管健康;中强度跑步则更侧重于有氧能力的提升,适合大多数跑者作为常规训练的基础;高强度跑步则偏重于提高爆发力、耐力和速度,对于提高运动成绩或实现快速减脂有显著效果。因此,了解跑步强度的分类,有助于根据不同目标合理调整训练计划。

除了基于心率的强度分类外,跑步运动强度还可以根据感知的运动强度(RPE,Rate of Perceived Exertion)来定义。这是根据个人在运动过程中自我感觉的疲劳程度来评估运动强度的一种方法。通过这种方法,运动者能够在没有专业设备的情况下,灵活调整训练强度,使运动计划更加个性化。

2、跑步强度对身体的生理影响

跑步运动强度的不同,会对身体产生不同的生理反应。低强度跑步虽然不会带来过大的生理压力,但却能有效促进血液循环,提高脂肪氧化率,并增强身体的耐力与恢复能力。尤其对于初学者来说,低强度跑步是一个适应运动强度的理想选择,能够避免过度训练带来的伤害。此外,低强度跑步可以帮助减少关节和骨骼的负担,有助于长期的运动习惯养成。

中等强度的跑步对心肺功能的提升作用最为明显。在中等强度的跑步过程中,心率通常会增加至最大心率的60%-75%。这种强度能够显著提高心脏的泵血效率,增强肺活量,从而提高身体的有氧能力。中等强度的跑步还能够刺激糖原的消耗,改善身体的运动耐力,适合大多数希望增强体能、提升跑步水平的跑者。

拉斯维加9888网站登录高强度跑步(例如间歇跑)则对身体产生更强的生理刺激。高强度训练时,身体的乳酸阈值会提高,肌肉的爆发力和耐力会得到快速提升。通过这种训练,跑者能够在短时间内提高跑步的速度和距离,增强肌肉力量,并促进最大氧摄取量(VO2 max)的提升。尽管高强度跑步的训练压力较大,但它对塑形和提高竞技水平的效果非常明显。

3、跑步强度如何影响训练效果

不同的跑步强度直接影响到训练效果,尤其是在提升跑步表现和体能方面。低强度跑步主要用于提高脂肪氧化率,是减脂训练的基础。如果目标是减重或改善基础有氧能力,低强度的长时间慢跑最为有效。这种方式能够促进脂肪的燃烧,并提高身体对脂肪的代谢利用能力。

中等强度的跑步则更适合提升有氧耐力和心肺健康。中强度训练能够提高心肺系统的适应能力,改善跑步时的耐力表现。通过持续的中等强度训练,跑者能够在不感到过度疲劳的情况下提高运动效率,增强跑步时的持久力,减少运动时的疲劳感。对于有一定跑步基础的跑者来说,中强度的训练能够有效打破瓶颈,进一步提升跑步水平。

高强度跑步训练(如间歇训练或高强度间歇训练,HIIT)则更加注重提高速度和爆发力。这类训练虽然较为剧烈,但其效果也非常显著。通过高强度间歇跑步,能够刺激身体在较短时间内进行剧烈运动,从而促进代谢率的提高,并增加运动后的“后燃效应”(EPOC)。这种训练方法适合希望提高速度和爆发力的跑者,尤其对于赛季前的备赛训练尤为重要。

4、如何根据个人情况合理安排跑步强度

合理安排跑步强度,首先要根据个人的健康状况和运动目标进行调整。对于初学者而言,建议从低强度的跑步开始,逐步增加跑步的时长和频率,避免过度训练导致运动伤害。可以从每周两到三次低强度跑步开始,逐步过渡到中等强度训练。在此过程中,运动者可以根据心率监测和感知运动强度的反馈,逐渐增加强度。

对于已经具备一定跑步基础的跑者,可以逐步加入高强度的训练,以提升跑步表现和增加运动强度。合理的训练周期是关键,一般建议高强度训练的频率不要超过每周两到三次,并且在高强度训练后,安排足够的休息时间,以帮助身体恢复。通过科学的周期安排,不仅可以提高训练效果,还能避免过度疲劳和伤害的风险。

此外,个体差异也是安排跑步强度时需要重点考虑的因素。年龄、体重、健康状况等因素都会影响跑步的耐受度和运动效果。因此,运动者在训练时要结合自身情况合理评估强度,确保训练既能带来效益,又能避免过度负荷。利用心率监测、步频、呼吸频率等数据,可以帮助跑者量化运动强度,从而更加精细地调整训练计划。

总结:

跑步运动的强度直接影响训练效果,因此合理安排运动强度至关重要。通过科学地理解跑步强度的分类与生理影响,跑者可以在训练中灵活调整运动强度,以达到最佳效果。无论是低强度的长时间慢跑,还是高强度的间歇训练,都有其独特的作用和训练目标。

综上所述,跑步运动的强度安排应根据个人的运动目标、体能水平以及生理反应进行调整。通过科学的训练方法与合理的周期安排,跑者能够在保证安全的前提下,提升运动表现、增进健康、改善体型,并最终实现运动目标。